-

أنا أخفي الخطيئة في رسوماتي عن هول هذا العالم القبيح !

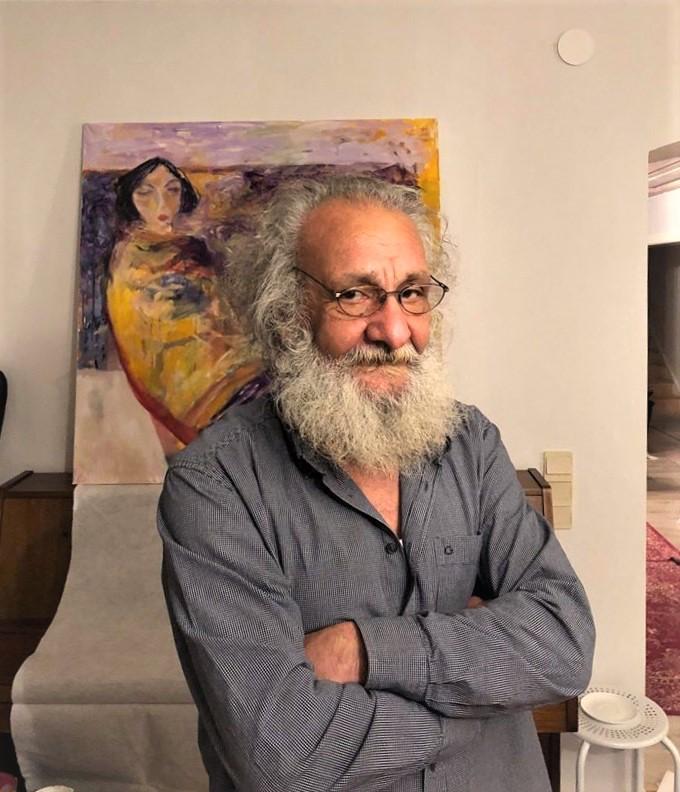

وجهاً لوجه مع الفنان التشكيلي السوري خليل عبدالقادر

يسرد الفنان التشكيلي خليل عبدالقادر عن بداية طفولته فيقول : لقد ولدتُ في قرية من قرى الكُرد في شمالي سوريا "حسي أوسو" العام 1955، على خطّ التماس بين سوريا وتركيا، كانت أشجارُها تنحني باتجاه النهر. كبرتُ، وكبرتْ معها أحلامي، كنتُ أرسم بالطباشير الخطوط الأولى على الصخور السوداء، أتركها لتجفَّ تحت شمس المكان الحارق، ومثل ثلج منسي في قصيدة شاعر، كنتُ ألهو بها على مهل، وأكررها على النوافذ والشبابيك الخشبيّة، أطأطىء أصابعي، كلما جمعتُ عناقيد العنب من الداليّة في مدخل بيتنا، وأراقب بقايا المعدن في ساحات القريّة، وآثار الأكسدة على ألوانها بفعل تبدلات الفصول، وكأنني جسد معدني أليف أذوب مع الماء، فتنبت الألوان تحت أظافري، وأنا أدوّن بها نهود القرويّات، الشاردات في حقول القمح تحت لهيب آيّار، أراقب أردافهن المكتنزة الصلبة، وكأنها فاكهة الشوق، ومن رحيق صبابتهن، كنت أدون لتاريخٍ مخافة أن يفلت مني في بداية كل نهار.

كانت الزرازيرُ تنهض قبل الفجر من أعشاشها، كنتُ ألهو وأطارد أسراب القطا في مواسم البذار، بينما كان أهلي يروّضون الكروم عن الرحيل، نصنع من القمح نبيذاً، ومن الكروم أيضاَ، وكانت العصافير تحمي بأجنحتها بيوتنا الباردة. هذا العالم

تزدهر أشجار الليمون في الربيع، وتميل بخجلٍ على سور بيتنا الطيني، وكانت زهور الكيمياء أيضاً: الموت هناك في القرى البعيدة، الغارقة في العتمة، لا طبيب في المكان، ولم نكن نعرف من الأدوية سوى البابونج وبعض الأعشاب البرّيّة على شكل ترياق للمرض. القريةُ مصيدة للعتمة، تربة رمادية وحمراء، ولايرانا الله، وكأنّ السماء آيلة للسقوط على رؤوسنا.

كبرتُ؛ ثم كبرتُ، وباكراَ عرفتُ أن الحياة خدعة، وعلي أن أسقي القسوة الأبديّة، كنتُ أعتقد أن تلك الشقوق في أكفّنا _نحن القرويون_ يمكن إزالتها بماء الفكرة، الحياة خدعة، ونحن نطويها في خزائن ثياب أمهاتنا، كأننا ذاهبون إلى الضباب برفقة لا أحد. هذا العالم

تفتحت عيناي باكراً على زهور عباد الشمس لـ"فان كوخ"، وهي تميل إلى الأخضر في المساء بجوار الأحمر على جناح الفراشات في حقوله، وعند مطلع الفجر يتشكل الندى، وكأن الليل يطفئ شموعه الأخيرة.

اللون في رمزية الفنان التشكيلي خليل عبدالقادر كيف يسبر مساحة اللوحة اللحظة الانية لديه.

تشكلتْ عندي درجات اللون من فصائل الدم والماء، وبدأتُ بتشريح بتلات الأزهار وجذوع وأغصان الأشجار، حملتُ أعباء شرودي كله، ومشيتُ في الأرض، وأنا أعبر تاريخاً من القسوة التي عشناها (نحن الكُرد)، تركت ذكرياتي هناك في سهول القريّة تعشعش كاللبلاب والنباتات الشريدة في أيلول. هذا العالم

اللون، رجفة أصابعي الصغيرة وحدائق سهول وجبال طوروس، وعل الكُرد الجريح، اللون، قارب ورقي، ويشبه القبلة تحت المطر، ومثل امرأة وحيدة تنجب الضوء وتبيعه للصيّادين، كانت بداية حكايتي مع اللون، هو شبيه حبل الخسارات كلها في قوس كمنجة عازف، وهو يشدّ الهواء إلى رئتيه. لم أفهم والعازف للكمنجة لايحتاج للهواء.

يقول الفنان خليل عبد القادر عن طفولته وصباه

كُنّا صغاراً، نتقاذف الهواء، ونمشي بأرجلنا المتعبة في الثلج، أعيننا مشدودة إلى السماء، ونمسح في زمهرير البرد مخاطنا بأكمام أثوابنا الممزقة، كُنّا نتجه صوب المدرسة، لنتعلمَ لغةً، ليست لغتنا، لاتشبهنا ولا نشبهها؛ لغة غريبة مزخرفة بعلوم الماء والسماء.

كبرتُ، وغدا اللون ضالتي، مثل دمعة صبي جائع سالت نقيّة، وسقطت على التراب، كنتُ أجمع الحصى من بيارات القرية وألتقط من السماء غيمة، لأجمع أجزاء اللوحة مع حفنة رمل ناعم، فأرسم شاطئاً رمليّاً من حرارة يدي الصغيرتين، وهي تعبث بما يجول في خيال صبي لم يتجاوز العاشرة بعد.

خليل عبدالقادر يبوح عن بداياته ويسبر من خلالها الى فضاءات مدينته؟ هذا العالم

في الصف الأول الإعدادي 1967، انتقلت عائلتي إلى مدينة "الحسكة"، وسكنّا في حي "تل حجر"، حيث يقطن فيه الفقراء من العتالين وماسحي الأحذية وبائعي البوظة في الصيف، وكانوا هم خيرة أصدقائي الأولين في المدينة، وكانت بداية علاقتي باللون الزيتي، حيث اشتريتُ علبة ألوان، وجارنا النجار صانع آلات الطمبورة، فصنع لي أول إطار خشبي، واستعنا بخامة كانت تستخدمها والدتي كستائر للنوافذ لتقينا من حرّ الصيف، أذكر حينها رسمتُ على ضفاف نهر الخابور أول لوحة طبيعة، وهي عبارة عن حقل قمح على مقربة من النهر، وناعورة ترفع الماء إلى الأعلى، وفي المشهد الخلفي بستان "مراد موري"، بأشجاره الكثيفة، وسماء صافية، وبضعة سحب فضّيّة، وميلان حقل القمح بسبب الرياح الغربيّة المنعشة. هذا العالم

اللون عند الفنان خليل عبدالقادر، هو شبيه بحبل الخسارات وكعازف كمنجة، وهو يشدّ الهواء إلى رئتيه.

كبرتُ وبدا اللون هاجسي، لايفارقني، تدربتُ على مخاض الأصفر ولوعة الأزرق، الأخضر في نداوة العشب وسطوة الأحمر والأسود في كل انفعال.

في السنة الأخيرة من الدراسة الثانويّة، طُردت من مقاعد الدراسة، بسبب تحدّثي في باحة المدرسة باللغة الكُردية، التي هي لغة أجدادي وأبي وأمي؛ كنا ممنوعين حتى من الحلم بلغتنا، وممنوعين من أسمائنا، ومن هنا بدأتْ مواجهتي للطغيان الذي كان قد حلّ على الشعب السوري بشكل عام، وعلى الشعب الكردي بشكل خاص.

أول معرض اقامها الفنان خليل عبدالقادر؟

أقمتُ معرضي الأول في مدينة مصياف عام 1975 حيث كنت أخدم هناك في الجيش، كنتُ أرسم على جدران المعسكر، وعلى خيم العسكر قوافل من النساء في حركات مثل خيول جامحة، وهن يكشفن عن جمالهن، وكأنهن يتسلقن أغصان الياسمين في ضجيج المسرة. تجاهلتُ كل الخطوط الحمراء، التي كانت تسوّر عقلية المجتمع آنذاك.

في تدمر حيث قضيتُ بين صخورها في أعوام 1975 ـ 1979، تعرفتُ على المدينة التليدة: صخورها، معابدها، مغاورها، بساتين النخيل والسائحات الشقراوات القادمات من مدن الضياء، وهناك بدايتي وتجربتي مع اللون البني ودرجاته، رسمتُ به أسرار دهشة المكان والتضاريس الوعرة للمدن القديمة الغائرة في زهو التاريخ، إلى جانب ذلك السجن الرهيب، سجن تدمر، إلى أعالي حدود الشهوة، وبزلال باردة ومتوهجة، كانت رسوماتي الأولى، أعراس ومآتم، كائنات من فرح، وبإشارات خاطفة وباللون الأسود أعلنتُ عن قيامة أكيدة. كانت اللوحة لي بمثابة مكان للرقص، هي تستفزني، وأنا أذهب برجلي إلى جحيم مشهدها، شخوصي، كائناتي كانوا يعيشون خارج الأرض والسماء، أعماقهم غامضة، وكأنها استهزاء وسخرية كقيمة جمالية لِما كان يحدث من حولي في ذلك الوقت، كائنات حيّة، تعشق وتكره، تتمرد، تقاوم وتتنفس بعمق الإحساس الآدمي، تنظر إلي بعيون ثاقبة، تتحرك، وكأنني أسمع أصوات أقدامها وهي تخرج من اللوحة.

لا أحد ينظر إلى المرأة بحب وإشكالية مثلما هم الشعراء والفنانون. إذا فلماذا هذه الرؤيا الاشكالية تجاه المرأة؟

أدركتُ أنّ حريتي، هي المساحة التي أنشر من خلالها فرحي وشجني، وأنا أرسم النسوة ورائحة النعناع والتربنتين تفوح من أقدامهن، حشود، جموع غفيرة مسكونة بالحلم، كان اللون ينداح شفيفاً، وهو يطرح عليّ أسئلته، وأنا أراقب حركاتهن على سطح اللوحة، وكأنهن حقول مودة وأرض سلام، كأنهن رقم ملون، أو نص شعري، أقرؤه، ثم أذوب، وأنام.

كل تلك المناخات الغامضة كانت تهزني، توقظني، وأنا أنشر الثرثرة وأودعها جسد اللوحة، من خلال مزج الفكري بالبصري، لأذهب إلى كواليس الألم لنفسي المتعبة، وكأنني أمارس حاسة السمع، لأتجاوز حدود الواقعيّة باعتمادي على الخامات والتقنيات التشكيلية الحرة. هذا العالم

اللوحة لدي، إشارة صلبة هنا وخطوط لينة هناك، نتبادل الوهم سوية، والخطّ٩ كلام أسكنه، اللون رحلة للوهم البديع، وقراءة لرموز الدهشة، أعتمد على اللون كلغة وسيطة، والتشكيل البصري كمعنى مرادف، وهي تشبه موسيقى ذواتنا. أتكيء على الأسود أحياناَ، يميل، ينكسر، لأحدد شكل قطيعتي مع الواقع بصدمة جمالية، وأنا نفسي لا أستيقظ منها إلاّ بعد حين.

وكفنان غريزي أتربص بكل شيء، وأنتقل إلى لوحة أخرى، لأسند ظهري إلى غموضها وسحرها من جديد، ومثل خيميائي أبحث في التربة السوداء، أصنع أكسير الحياة وأكتب لوحتي بفوضى اللغة وشكل المعرفة في هذا العالم المصاغ برؤى مختلفة، ويسوده الاستهلاك.

البيئة التي ولد فيها الفنان خليل هل خلق لديه تأثيراً من نوع ما؟

كانت أمي تشعل قناديلها وتحت ضوء الأسى أرسم وسامتها، وجهها وقد حفر الزمن عليه أخاديدَ وكأنها صدى حوافر خيل "سيامند" وهو يبحث عن "خجي"، بينما كان والدي غارقاً في عدّ غلال مواسمه من التين والعنب والقمح، متحدثاً ببلاغة القروي عن خاصيّة التربة حتّى يسمو بالمعنى، فأحسبه أبلغ رأياً على الأرض، وأنا أرسم بالحوار على وجه الطين كل تلك الأشكال الأولى على شكل قامات، أوْهَام طفل يسرد أسئلته، وهو شارد بين دروب الليل، هائماَ حتّى آخر شعلة من بصيص ضوء. تستدل عليّ أمّي فتمسح دموعي، وتغلق أسئلتي الكثيرة.

طفولة خليل عبدالقادر؟

كبرتُ، وغدا اللون شاهداً على سيرة وجع طفل عائد من فخاخ القطا، يحمل على كتفيه ذنوب الذاهبين إلى الليل، وهم يخطّون رسائلهم للسماء. لون بصيرة أرض، تأخذني إلى أقاصي الفرح، ورسومي وهج نُدف سنين عالقة بذاكرة التقاويم، ملونة بأحمر مقدّس، هو من قبس حمرة نسيها أجدادنا الكُرد الهاربون من الجبال؛ لوعة أسى كانت تسردها عليّ أمّي دوماَ كلما رفّ جفناها وهي تقول: لا تذهب إلى الليل وحدكَ، فالعتمة سيدة المكان. هذا العالم

ما بين ذاكرة الطفولة والدخول الى فضاءات واسعة من الألم؟

ذاكرتي وعرة قليلاً، لكنها متعة رائعة أن يقوى المرء على استرجاع الزمن الماضي، فاسترجاعه قليلاً:

لقد ساهم اليونان في تأسيس البنية الهيكلية للفنون، إذ مرت التجارب الفنية آنذاك بمراحلها الفطرية، وتطورت شيئاً فشيئاً، بحثاً عن الحقيقة المعرفية. وفي العودة إلى النهضة الرومانية والإيطالية مثلاً، من خلال الفن القوطي، وفي فلورنسا وبسبب علمنة الفن، حوّل المذهب الطبيعي نشاط الفنان من الخفي إلى المرئي، حيث بلغت ذروة نجاحها وفق مبادئ الرياضيات مع دافنشي، الرسم المنظوري، فتمَّ تكريس الفن إلى الإنسان وليس إلى الخالق، والموسيقى أيضاً، هذا الإرث المقدس عن آبوللون: اللغة الغامضة المشحونة بالسحر. وفي البحث عن الحقيقة دفع الفنان أقصى ما لديه، فليس الفنان إلا الإنسان، إذ قد تصل به الحساسية لدرجة الإفراط للالتصاق بإنسانية الإنسان، كما حدث لـ "فان كوخ" حينما عمل واعظاً في السجون والمناجم، ولُقب بالمجنون لشده حبه للناس، إلى أن قدّم أذنه لامرأة أُعجب بها، وتخلوا عنه، فهرب إلى الطبيعة ليرسمها، كان يشعل عينيه بحرائق ألوان، فمساحات هائلة من الخيبات كانت تلاحقه، وعندما رحل "غوغان" إلى "تاهيتي" كان مقتنعاً بأنه سوف يعيش ربيعاً في الجنة فرأينا مجموعته الرائعة: "قرب البحر، دعابة، وآرياريا"، ثم بدأت الوحدة تثقل عليه، كان غوغان يرسم المضطهدين من شعوب المستعمرات، بينما كان الفن منذ البدء تجسيد لقيم رمزية وتعبيرية، ولم يعد الفنان يقتصر على تسجيل لحظة آنية، ومع استخدامه لمجموعة بقع لونية، أصبح بإمكانه إشغال فضاءات واسعة ومعطرة دون أن يحدّها بخط.

ومع ظهور ماسورة اللون، سهّلت على الفنان الكثير من التحرك والخروج من مرسمه. وباكتشاف الإنسان لآلة التصوير طوَّر كثيراً من اختبارات الفنان البصرية، فلم يعد أسير اكتشافات عفوية في الفن. هذا العالم

ماذا تعني لك اللوحة البيضاء قبل أن تنثر غبار فرشاتك الواناً؟

اللوحة عندي هي مغامرة الحرية، الوحدة عبء غير محتمل، ولأن حاجة الإنسان إلى الماء لم تتغير، فلا يهمني في إنشاء لوحتي أن يستخدم الإنسان في حياته المحراث اليدوي، أو يركب الصاروخ لحضور عرض أزياء في باريس ولندن، وأنا أعلم جيداً أن كيمياء اللون هو رحم الأرض، وكيمياء الموت أن تنشر الجثث على حبل غسيل، لذا أتحاشى الاختيار الصادق، وأسكن الهروب الحر، خوفاً أن يشوب اللون غبار المكان، أنا سليل هذه الأشياء كلها، وابنها الملوّن.

كيف تفسر بأن بياض اللوحة هي المتاهة ذاتها اذا كيف السبر في اتجاهاتها الإشكالية – القبح - الخطيئة؟

منذ البياض الأول بقيت لوحتي تحمل خصوصيتها، وخطوطي على شكل المرايا، وهي تعكس مابناه أجدادنا الأولون ماقبل الأمل ومابعد اليأس، ولازلت أتعثر بأنفاس شخوصي، في وجوههم الحزينة الموشحة بدلالات شديدة البوح والكثير من الكتمان، ألواح طينيّة، أجففها بنار الشمس، هي المتاهة ببعدها النفسي، وشخوصي يفهم الغمام في كل حدث ملحمي، أذهب إليها لأنسج الحكاية من جديد؛ حكاية اللامنطق في مصيرنا الذي اخترناه لأنفسنا، ثم أبت أعيننا أن تنام، ونحن نقف على حافة اليقين في كل شيء. هي البلاغة المفضوحة، يأخذني الفراغ إلى الفراغ، اغتيال للحلم وسقوط في الغياهب، وأنا أخفي الخطيئة في رسوماتي عن هول هذا العالم القبيح. تتعدد اللوحة وشخوصي ذاتها، تذهب في كل الاتجاهات، إنه التحدي المرهق لكسر القواعد، كي تفلت لوحتي وتسكن فوضاها؛ فوضى الرماد، إلى المعنى المبهم، دون الوقوع في شرك الاستهلاك، إلى مابعد الحداثة بأخلاقيّة التعبيري الغيور على شخوصه من الذوبان، لتطرح أسئلتها من جديد علي: هل ارتويتَ وأنتَ تقذفنا على سطح هذا البياض بدون تعب؟.

عند استعراض الكثير من لوحاتك نجد حضور كثيف للأنثى في أعمالك التي تحمل مسحة رمزية وكأنها تترجم أشعارك ألواناً أسطورية. ما سرّ هذا الحضور إذاً؟

لوحتي، إنجاز بصري وارتهان للحظة إبداع، شخوصي ليست مشوهة تماماَ، هي قرابين لهذا العالم، تلقي بكل زينتها وتسكن جحيم اللوحة، عراء فاضح لكل هذا العراء، هو جدل فيزيائي بين الظاهر والجوهر، ونحن نبحث عن البدائل في الحياة الغنيّة للبشر، هي تجربتي وخيباتي المتكررة، وهي موسيقى إغواء القسوة وإدراك لحيويّة المادة، ليست استعطافاً سحرياً، لكنها، ملاحظة حسّيّة للأشياء، لا أميل إلى الدقّة في إظهار التفاصيل الواقعيّة، لكنني أذهب إلى الأمكنة الأكثر تعبيريّة في الجسد، لتأكيد الرؤية الأولى، واللجوء إلى التحوير والاختزال، مبسطاّ بذلك سمات ورموز ودلالات هذا الشكل، أو ذاك التعبيري، وإيجاد الحلول في البناء، دون الخوض في ظواهر الأشياء، لخلق عالم تشكيليّ موازٍ لخصوصيتي اللونية والروحية والحياتية، ولأضيف على المشهد تعبيريّة أعمق، وأتخطى بذلك المستوى الحرفي المثقل بالمضامين العقليّة في لوحة نزعت عن نفسها زينة المشهد.

ليفانت - إعداد وحوار : حسين أحمد ليفانت

العلامات

قد تحب أيضا

كاريكاتير

تقارير وتحقيقات

الصحة|المجتمع

منشورات شائعة

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!