-

ليس للحرب وجه أنثوي

"كان المطلوب أن أكون جندياً، ولكن، كان بوديَ أن أكون جميلة أيضاً". (واحدة من شاهدات سفيتلانا أليكسييفيتش).

هذا واحدٌ من الأصوات النسائية، أطلقته فتاة سلافية من أوكرانيا، أوكرانيا التي كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي، دون أن تتوقع أنها ستكون هدفاً لأشلاء هذا الاتحاد، نقمةً أو رغبةً في إعادتها لبيت الطاعة. الفتاةُ شاركت في الحرب العالمية الثانية، كمقاتلة ضمن صفوف الجيش الروسي في العام 1941 في مواجهة جيش هتلر، أثناء غزوه للينينغراد، سانت بطرسبورغ حالياً، لتعَبر عن مشاعرها ونوازعها اتجاه هذه المشاركة والتجربة، التي بدأت كشئٍ ممتعٍ وغريب، وبضحكةِ الذاهب إلى نزهةٍ لا يعرفُ عنها سوى ما يظنه مُسلٍ، لتنتهي بمآسٍ لم تفارق ذاكرة من عايشنَها حتى مماتهن.

عندما حضرتُ مؤتمر الحوار السوري، في مناطق الإدارة الذاتية في الشمال الشرقي لسوريا في العام 2019، لم أكن قد قرأتُ كتاب سفيتلانا أليكسييفيتش (ليس للحرب وجهٌ أنثوي، 2015، ترجمة الكاتب السوري نزار عيون السود، عن دار ممدوح عدوان)، والتي وردت الشهادة السابقة في إحدى صفحاته، وهي واحدة من ضمن العشرات والعشرات من الشهادات، لذا لم أفكر سوى بالشجاعة والقوة وشدة الإعجاب، عندما رأيتُ فتيات وحدات حماية المرأة التي تُعرف اختصاراً بالـ(YPJ)، الفصيل النسائي التابع لقوات سوريا الديمقراطية، والذي يصل تعداده إلى ما يقرب الـ 24 ألفاً من النساء.

ودون أن يكون لدينا القدرة على التمييز بين الرغبة الحقيقية في القتال أو بين من تُساق إجبارياً إليه، ما تزال المقاتلات الكرديات تشاركن في القتال حتى وقتنا الحالي، بعد أن شاركنَ في معاركَ كثيرة ضد داعش، فلا معلومات ولا تقارير تُسلّط الضوء على هذه التجربة الفريدة والنوعية في عالمنا العربي خاصةً، حيث لم يوثق أحد بشكلٍ دقيق مشاركات المرأة العربية تاريخياً في المعارك، باستثناء حالاتٍ فردية تحدثت عن شجاعةِ إحداهن هنا أو هناك، ورغم أننا نعيشُ حاضراً تتعددُ وتنوع فيه وسائل الإعلام والتوثيق، إلاَ أننا لم نسمع أيَ تفاصيل عن هذه التجربة، فسياسة الإدارة الذاتية، الإدارة السياسية لمنطقة شمال شرقي سوريا وصاحبة القرار فيها، تُصنَف ضمن الأنظمة الديكتاتورية، التي تعتقل أو تطارد كل من يحاول أن ينتقد أو يعارض سياساتها.

بالنسبة لي كانت المرةَ الأولى التي أرى فيها مقاتِلة حقيقية على الأرض، بعيداً عن المرأة المقاتلة التي أراها يومياً في مواقف الحياة العديدة، لكن المعركة هنا مختلفة، ليست عن معركة حقوق المرأة، ولا تفاوض وجولات فيها، بل معركة فيها قتلٌ وإنهاءٌ للآخر، وسباقٌ للحفاظ على البقاء، هي معركةٌ إن خرجتَ منها بانتصار، سيكون هو القتل، وليس تحصيلَ حقوق.

هل قدمت تلك الفتيات بأنفسهنَ إلى هذه المعركة المصيرية؟

عالمياً يذكر المؤرخ الروسي نيكولاي كارامزين (1766-1826)، من أشهر كتبه تاريخ الدولة الروسية، عن بداية مشاركة النساء في الحروب، وذلك منذ حصار القسطنطينية عام 626، حيث عثر اليونانيون بين القتلى السلافيين على كثيرٍ من جثث النساء، فكانت الأمهات في تربيتهن للأطفال، تعدُهن لكي يكن مقاتلات، فلا عجب إذاً أننا رأينا الكثيرات من النساء اللاتي تطوعنَ الآن للقتال في أوكرانيا بعد الغزو الروسي عليها.

في الحرب العالمية الأولى إلى الثانية، شهد العالم ظاهرة نسائية، فقد شاركت النساء في جميع صفوف القوات واستخدمت جميع أنواع الأسلحة في كثيرٍ من بلدان العالم، ولكن هل أرادت النساءُ فعلاً المشاركة في الحرب أم أنهنَ أردنَ مشاركة الرجال فيما يفعلون؟

هكذا هنَ النساء.. هكذا هنَ الحبيبات والأمهات.. لا يُرِدن تركَ الرجال وحيدين، ولكن، كم من معركةٍ لهنَ تُركن وحيدات؟

بعيداً عن الإعجاب بمفهوم التضحية والشجاعة، سَرَدَت شاهدات سفيتلانا شهاداتٍ عن الجانب الأنثوي لمشاركتهنَ، وهو الجانب الخفي في الحرب، حيثُ تحدثنَ عن مشاعرهن التي كنَ يُجبرن على كبتها، تحدثنَ عن خوفهنَ حتى بعد انتهاء الحرب من لوم الرجال في حياتهن (زوج – حبيب – أب) إن هنَ تحدثنَ عن أمنياتهنَ فيما لو كنَ حبيبات بدلَ أن يكنَ مقاتلات، لو كنَ ربات بيوت بدل من تواجدهنَ في ساحة المعركة، فذلك يتعارضُ مع الانتصار، مع الشجاعة، مع حب الوطن والتضحية من أجله، الذي كان واجباً عليهن إظهاره.

تفاصيلٌ، ربما تبدو بسيطة أمام ويلات الحرب التي تُعاش، فواحدة كانت تحسد الرجال على سهولة تعاملهم مع أجسادهم، فلا حاجةَ للاختباء لقضاء حاجتهم ولا ضير في خلع ملابسهم أمام الفتيات للاغتسال أو لنزع القمل عن أجسادهم، وواحدة كان يملؤها الرعب من أن تفقد ساقيها، لأنهما جميلتان ومغريتان، فكيف لها أن تفقدهما؟ وأخرى كانت تكونُ في قمة الإحباط عندما تذهب مكاناً ما للاستراحة ويخالونها رجلاً بسبب شعرها القصير وبدلتها العسكرية ووجهها المتعب، لكنها روح الأنثى التي تختبئُ حيناً لكنها ستظهرُ حتماً حتى ولو في الخفاء.

وماذا عن العادة الشهرية؟ كيف يتعاملنَ معها؟ في مسلسل قلم حمرة للكاتبة يم مشهدي، استخدمت البطلة المعتقلة ورد، وقامت بالدور سلافة معمار، العادة الشهرية لتعرف عدد الأيام التي مرت على اعتقالها، ولتُعلِن أنَ تاريخاً جديداً يبدأ، تاريخاً بنون النسوة، هل حقاً سنشهد ولادة هكذا تاريخ؟

في الحرب تُجبَر النساء على طمس هويتهن الأنثوية، فلا وجود للنساء، هنَاك فقط المقاتلات.

ليس الكتاب وحده، بل الكثيرُ من التقارير وشهادات الأهالي التي أَكدَت أنَ خطف وتجنيد القاصرين والقاصرات هي سياسةٌ ممنهجة متَبعة منذ زمن من قِبل حزب العمال الكردستاني، وهو حركة كردية مسلحة أُنشئت في تركيا ولها ذراع عسكري في سوريا، يعمد إلى إرسال الفتيات والفتيان إلى معسكراتٍ تدريبية، ليكبروا بعدها على فكر ومبادئ الحزب بعد أن يتم غسل دماغهم/نَ لسنينٍ عديدة، حيث أفادت مصادر بأن هؤلاء الأطفال، وبحسب تقريرٍ للأمم المتحدة بأنَ أكثرَ من 400 طفلٍ تم تجنيدهم بين عامي 2018_2020، يتم أخذهم إلى معسكراتٍ في جبال قنديل، الإدارة الحقيقية لحزب العمال الكردستاني، يتلَقون فيها تدريبات عسكرية وفكرية تجعل من ولائهم لحزب العمال الكردستاني ركيزةً أساسية في تكوين شخصياتهم الفتيّة، في نهجٍ يُذَكرنا بسياسة الخمير الحمر في كمبوديا بحق الأطفال، وما مارسوه من خلال سياسة الشيوعية الزراعية.

تجنيد الأطفال واليافعين وإن كانت ممنهجة من قبل داعش والإدارة الذاتية، إلاَ أنها مشكلة تواجه جميع الأطفال في سوريا، إذ تقوم بهذه الانتهاكات الغالبية العظمى من القوى المسلحة في البلاد، مثل هيئة تحرير الشام، التي تُقيم معسكرات تدريبٍ للأطفال، أو قوات النظام التي تسمح لميليشياتها بتجنيد الأطفال واليافعين في صفوفها.

ويلاتُ الحرب لا تُعد ولا تُحصى، فحتى الرجال، مَن قال إنَ الرجال يريدون الذهاب للحرب، ربما تحتاج الحرب للرجال، لكنَ الرجال يحتاجون للحب، للعائلة، للرقص وللضحك مع زوجاتهم، للعب مع أطفالهم، أمَا الحرب، التي عزاها فرويد أنها "التَمثُل العميق للطبيعة البشرية"، فلا تعترف بحاجةٍ ولا بمبدأ ولا برغبة.

وفقط من دخلها يعرف كيف خرج، إن خرج، فالوقتُ لا يعود كما كان قبل الحرب، وعقارب الساعة لا تدور إلى الأمام، بل غالباً تدور بالذاكرة إلى الوراء، ولا يعود من ذهب إلى الحرب، المخيمات، المعتقل، كما اقتيدوا إليها يوماً.

في أمنيتها للعام الجديد، تمنت طفلةٌ سورية، على الأرجح وُلِدَت في المخيم، أن يصبح لديها خيمة، مَن يُقنع الأطفال أن الحياة ليست في خيمة، من سيجعلهم يصدقون أن التعليم حقٌ مكفولٌ لهم، بحسب حقوق الطفل في الأمم المتحدة، وهم مَن لا يعرفون القراءة والكتابة، بالتأكيد سيخيب ظن دوستويفسكي وهو الذي قال: "إنَ دمعة طفلٍ لا تبرر أي تقدمٍ وأي ثورةٍ وأي حرب، فهي أكثرُ قيمة دائماً، إنها دمعةٌ صغيرة واحدة".

وكثيرون ممن يخرجون من معتقلات الطغاة، يخرجون وقد فقدوا عقلهم، وليس أكيداً في الحقيقة مَن الذي يفقد مَن أو مَن يفارقُ مَن، هل العقلُ يفارق صاحبه لهول ما يرى معه في معتقله فلا يحتمل أم أنَ الشخص يُقرر تحريرَ عقله، فلا يتركه أسيرَ هذه التجربة؟

ونحن.. وبعد أن اختبرنا الحرب، الثورة التي حولوها إلى حربٍ علينا، ما تزال الكوابيسُ تراودنا حتى بعد وصولنا إلى بلادٍ آمنة، بملاحقة رجال الأمن إن كان أحدنا مطلوب لنظام عارضه، أو صوتٍ بسيط نخاله قصف طائرة أو وقوعنا في حرجِ عدم القدرة على شرح سرعة تغير مزاجنا، لأننا فجأة ودون سابق إنذار تذكرنا حادثاً مأساوياً، يجعل من الصعب علينا شرحُ اختلاف مشاعرنا، فهي تعتمد غالباً على أخبارٍ آتية من الداخل، الداخل الذي كنَا جزءاً منه، أمَا الآن، لم نعد نعرف إلى أين ننتمي، للداخل الذي كنَا جزءاً منه لكنه لم يعد آمناً فهربنا أم للمكان الآمن الذي ليس أكيداً أننا نصبح جزءاً منه.

ليس من وجوهٍ للحرب، هو وجهٌ وحيد ليس فيه ملامحَ إنسانية، لا مقدمات ولا تمهيد، لا نساء ولا رجال، لا فتيات ولا شباب ولا أطفال، فقط المعاناة، الفقد والكِبر، في الحرب، يصبح الجميع كباراً، لتصبح الذاكرة بدون ألوان، لذاكرة الحرب لونٌ واحد، لونٌ أسود.

إذاً.. لماذا الحرب؟

أنشتاين، وفي مراسلاته مع فرويد والتي جُمعت في كتابٍ (لماذا الحرب)، والتي هدفت لتكريس شرح فرويد المعمق للاوعي، أملاً في إيجاد وسيلةٍ لإيقاف الحروب خَلُصَ إلى قوله: "يبدو أنه لا مفر من وقوع مصائر الأمم بأيدي سياسيين غير مسؤولين على الإطلاق".

ورثى حال المثقفين على مر العصور، ورأى أنه لا بدَ من الاعتراف بحقيقة أن غالبية النخب هم من الأوغاد، حيث لا تمارس النخبة الفكرية أي تأثيرٍ مباشرٍ على مسار التاريخ، وحقيقةً أنه وفي عالمنا العربي كانوا انعكاساً لتلك الرؤية، إذ لم يتعدَّ تأثيرُ أغلبهم سوى أنهم أراحوا ضميرهم وبالوا عليهم وسكروا.

حروب الحكومات لن تتوقف على شعوبها ككثيرٍ من الطغاة، أو على دولٍ أخرى، فهي تعتاش على حياة شعوبها ولا تكترث لحياة شعوبٍ أخرى، ليكون خيارها دائماً الحرب، التي لا وجوه لها، سوى وجه الموت.

الكاتبة البيلاروسية سفيتلانا أليكسييفيتش المولودة في أوكرانيا السوفييتية في العام 1948، والحائزة على جائزة نوبل للآداب في العام 2015، جَهِدَت لجعل الشاهدات يتحدثنَ عن حقيقة مشاعرهنَ، حتى بعد ما يقارب الأربعين عاماً من انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث صدر الكتاب عام 1985.

أتمنى أن يحالفني الحظ أكثر منها، وأن يُتاحَ لنا سماع شهاداتٍ حقيقية من فتيات الـ (YPJ) في وقتٍ قريب، بكل ما فيها، إن كانت مشاركةً اختيارية أم إجبارية، فهي بالتأكيد تجربة مُمتلئة وتستحق أن يُفرَد لها الكثير.

ليفانت - هدى سليم المحيثاوي

قد تحب أيضا

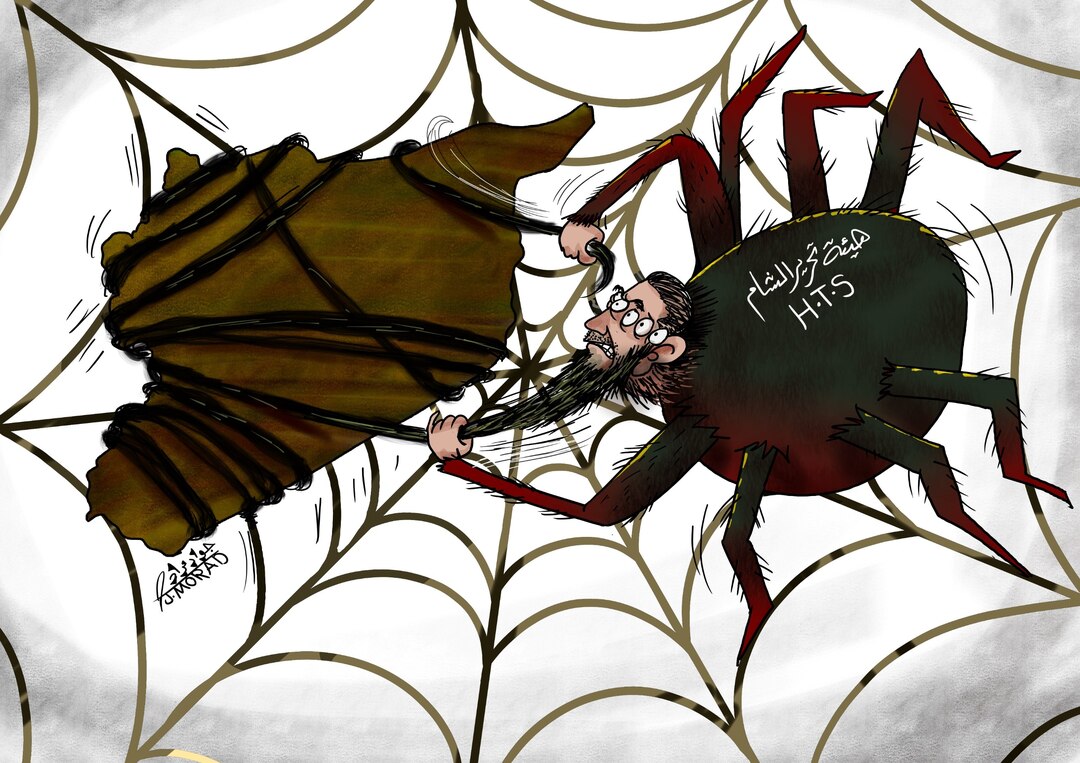

كاريكاتير

سوريا وهيئة تحرير الشام

- January 4, 2025

ليفانت - جواد مراد

تقارير وتحقيقات

الصحة|المجتمع

منشورات شائعة

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!